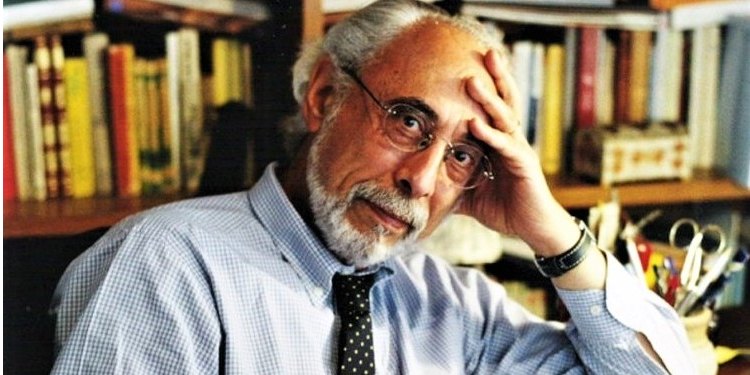

El filósofo y poeta Santiago Kovadloff ensayó un brindis simbólico con motivo de fin de año, en el que conjuga matices emocionales, personales y políticos.

Lo que sigue es la transcripción textual de las reflexiones que desplegó en un programa que conduce Jorge Fernández Díaz en la capitalina Radio Mitre.

El Año Nuevo nos devuelve al fulgor de los comienzos, renueva el mito de lo inaugural y resucita el hechizo que tiene todo nacimiento. En la noche del 31 de diciembre, se palpita en las venas la energía incomparable de las horas iniciales, esas horas mágicas del comienzo.

Con las copas jubilosas que se alzan el 31, también se alza el íntimo goce de sabernos inscriptos en un ritmo cósmico cuya regularidad nos conmueve, nos asombra y también nos apacigua.

Se dice que con cada año que llega se renueva nuestra fe. En verdad, es al revés. Es nuestra fe la que renueva el sentido de cada nuevo año e impide que el desaliento acumulado devore al recién nacido.

La fe que celebra su arribo funda su consistencia en la necesidad indeclinable de llegar a ser mejores. Porque esencialmente no somos ni seremos los mejores sino aquellos que necesitan ser algo mejor. Y no algo mejor que los demás, por cierto, sino algo mejor que nosotros mismos.

Es esta experiencia fundamental de conciliación con el que somos, la que se vive con intensidad en la noche de Año Nuevo.

El sustento del amor

Acaso porque se trata del sueño más propicio. Por eso es que de él brota ese deseo de ventura también para nuestros semejantes. No es que ese día amemos a los demás más que nunca. Pareciera, sencillamente, que ese día nos abrimos con mayor docilidad a la antigua y bienhechora evidencia de que bien poco vale una vida si ella no encuentra sustento en el amor.

Alcemos entonces nuestras copas. Pero no lo hagamos como seres optimistas; hagámoslo como seres esperanzados. La diferencia entre optimistas y esperanzados es sustancial: el optimista asegura que la adversidad, sea cual fuere su espesor, siempre será vencida. Concibe al destino como un aliado incondicional de sus mejores deseos.

En cambio, el hombre o la mujer esperanzados no están seguros de que las cosas vayan a terminar como se quiere. No subestiman la fortaleza de la adversidad pero están persuadidos y alentados por la convicción de que en los pesares impuestos por la adversidad no se agota el significado de la realidad que enfrentan.

Que hay matices que estimulan e invitan a luchar y logros que nos alientan a empeñarnos en que las cosas cambien, que siempre es posible desde la responsabilidad personal y el esfuerzo colectivo transformar lo que parece inamovible.

El optimista confía en el destino y el esperanzado cree en el esfuerzo. El optimista aguarda el desenlace favorable. El esperanzado se consagra a la confrontación con las dificultades, a buscar su superación mediante el esfuerzo transformador.

Manos a la obra

En suma, el optimista se entrega a su expectativa redencional mientras que el esperanzado combate por el cambio que anhela, pone manos a la obra y en ello no lo estimula la certeza del desenlace favorable a sus sueños sino el valor que depositan en el significado moral de la lucha.

Cree en la posibilidad de encauzar los hechos y contribuir con su propio empeño para ir en la dirección favorable a un desenlace propicio al bien común.

El optimista, en cambio, espera que eso ocurra. No interviene. Se limita a aguardar. Por eso, levantemos nuestras copas por los que se han decidido a hacer suya la lucha por el cambio indispensable.

Brindemos para que seamos cada vez más los que estamos decididos a buscar y a encontrar matices estimulantes allí donde otros se empeñan en verlo todo de un solo color y bajo una misma mortaja.

Donde el pesimismo se entrega de manos atadas a lo irremediable, brindemos nosotros por quienes, ganados por la esperanza, se entregan a afianzarla mediante su compromiso con la verdad, con la búsqueda del diálogo donde quiere imperar el monólogo, y conocen la emoción del riesgo de convivir donde otros solo optan por el fanatismo, la obediencia al liderazgo único o la resignación.

Alcemos nuestras copas para decirle no a la intolerancia, no a los diagnósticos autoritarios y terminales que solo quieren encerrar el porvenir de nuestro país tras las rejas de lo inamovible y la opresión. Y recordémosle a sus promotores que sabemos que allí, tras esas rejas no deberían estar sino los responsables de tanta decadencia y tanta corrupción.

Alcemos nuestras copas para decirle no a la autocracia porque humilla a la libertad, no a la subordinación de la ley al poder porque destroza la confianza en la Justicia y en la política.

Digámosle sí, alzando nuestras copas, a la decisión de hacer de nuestros fracasos una fuente de aprendizaje que renueve el repertorio de problemas a los que se enfrenta la Argentina y contribuya de ese modo a modernizarla.

Brindemos diciéndole sí a la importancia de reconocer cuánto ha crecido entre nosotros el republicanismo popular, la vocación ciudadana por convivir en el marco de la ley, la sed de auténtica educación que no solo forja especialistas sino ciudadanos.

Brindemos por ser cada vez más los que nos queremos integrados a una sociedad que concibe la política como esfuerzo prioritario por poner fin al sufrimiento de tantos millones de argentinos sumidos en la pobreza, la inseguridad, el desaliento, esa tierra fértil y siniestra donde todas las desgracias proveen a la siembra de la estafa populista.

Brindemos, en suma, por el presente y el porvenir de la esperanza. El rasgo más valioso de la existencia es la insistencia. Y en las personas de bien, la insistencia se nutre de valores morales no negociables.

Quienes se han consagrado a la insistencia, no son los que están seguros de alcanzar su meta sino los que están decididos a salir de donde se encuentran, de ese pantano de la corrupción y la decadencia que nos quiere condenar a no tener otro futuro que el de la sumisión y el eterno desencanto.

Alcemos, por fin, nuestras copas para que sepamos recorrer con templanza ese camino que nos devuelva al orgullo de entonar aquellas líneas del himno nacional que tanto anhelamos. Al gran pueblo argentino ¡salud!